39 anni da guardiaparco. Domenico Rosselli racconta una carriera nella natura

02 Luglio 2025A distanza di un mese dalla pensione lo ritroviamo sul campo della sua amata Val Troncea, operativo come sempre. Questa volta senza la divisa di guardiaparco, ma in veste di inanellatore autorizzato dall’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per un’attività di monitoraggio dell’avifauna.

Domenico Rosselli non perde le vecchie abitudini, insomma, e anche in questa occasione sono con lui una tirocinante di una Università francese e sei ragazzi delle scuole superiori impegnati nei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), a cui racconta con passione e trasporto le meraviglie dell’ornitologia e l’importanza delle attività di studio. Rosselli ha preso servizio nel Parco Naturale della Val Troncea il 21 aprile 1986 e ha iniziato il congedo il 1 giugno 2025 dopo essere diventato negli ultimi anni responsabile del servizio di vigilanza per l’interno Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.

Trentanove anni di onorato servizio – si dice in questi casi, spesso con una punta di retorica – che abbiamo cercato di condensare in una lunga chiacchierata, nella vegetazione lussureggiante di inizio estate tra i pascoli fioriti, sotto il soffio di una leggera brezza rinfrescante nella calura troppo intensa e troppo presto nella stagione. Il contesto è ideale per dare spazio ai pensieri, ai racconti, alle considerazioni espresse con parole che fluiscono libere, senza enfasi, per delineare una storia e non una celebrazione.

Da dove nasce la passione che hai espresso in tutti questi anni di lavoro?

«Il mio primo interesse è stato rivolto alla montagna praticata a livello escursionistico e alpinistico. Dai banchi del liceo classico di Pinerolo si partiva nei fine settimana con una decina di compagni per passeggiate e ascensioni; spesso grazie allo stimolo di alcuni insegnanti che ci incoraggiavano a conoscere e amare questi ambienti. L’interesse per la natura è venuto di conseguenza. Ricordo precisamente un episodio molto significativo: durante una scalata nelle Alpi Marittime, mi trovai davanti uno straordinario esemplare di Sassifraga florulenta, specie endemica della zona che cresce nelle fessure tra le rocce, in ambienti ostili e difficili. Rimasi bloccato, in contemplazione della sua bellezza, delle sue forme geometriche perfette, che facevano da contrasto con il contesto aspro in cui mi trovavo. Per me la meta era raggiunta, ma poi i compagni mi convinsero ugualmente a raggiungere la cima della montagna».

Come sei diventato guardiaparco?

«Dopo le superiori mi sono iscritto alla facoltà di veterinaria che ho seguito in maniera inconcludente – come dimostra il fatto che non mi sono laureato – finché sono partito per la leva alla Scuola Militare Alpina di Aosta nell’anno 1985/1986, proprio mentre il Parco bandiva un concorso per 2 posti da guardiaparco. Era un sogno che dovevo realizzare: iniziai a studiare già sotto naja e passai l’esame. Frequentando tutti i giorni l’università della natura, abbandonai l’idea di ottenere il diploma cartaceo».

Come era il lavoro all’inizio?

«Nei primi tempi penso di aver imbracciato pala, piccone e motosega più spesso del binocolo. Il Parco della Val Troncea era nato formalmente nel 1980, ma sostanzialmente era diventato operativo solo dal 1984, due anni prima del mio ingresso, quando furono assunti in pianta stabile i primi 4 guardiaparco e il Direttore. In pratica venivamo considerati come una struttura incaricata di gestire il territorio, tra i nostri compiti c’erano le opere di taglio boschivo e di manutenzione delle strade e dei sentieri. La vigilanza non era ancora l’aspetto più rilevante».

Cosa ha trasformato i parchi nelle realtà che conosciamo oggi?

«Nel caso della Val Troncea e di gran parte degli altri parchi regionali, si è trattato di un percorso avviato internamente da una serie di persone che hanno letteralmente creato i progetti di ricerca, le collaborazioni scientifiche, gli strumenti concreti di tutela ambientale. Nella nostra realtà, i risultati più importanti si sono ottenuti grazie a un gruppo coeso di guardiaparco e di dirigenti illuminati che hanno consentito, per esempio, la reintroduzione dello stambecco, la conservazione della trota fario, la compilazione dell’Herbarium Vallis Tronceae, l’avvio di importanti monitoraggi sulle specie alpine come il Fagiano di monte. Senza dimenticare gli studi effettuati con le Università italiane e straniere che ci hanno condotti a pubblicare decine di articoli scientifici. Era difficile trasmettere agli organi politici locali l’importanza della nostra attività e la necessità di introdurre limitazioni alla frequentazione per tutelare gli ambienti: penso alla chiusura delle strade quando, durante una domenica in servizio, contai 364 automobili parcheggiate all’interno dei confini del Parco dove a quel tempo la strada carrozzabile era liberamente percorribile. Ci vollero anni di confronti anche aspri per ottenere le limitazioni d’accesso ai mezzi motorizzati previste dal Piano d’Area dell’Ente e, al contrario di quel che si credeva all’epoca, l’introduzione della norma non ha portato a una diminuzione delle presenze. Sicuramente, invece, ha migliorato moltissimo nel tempo la qualità della fruizione».

Qual è il progetto di cui sei più orgoglioso?

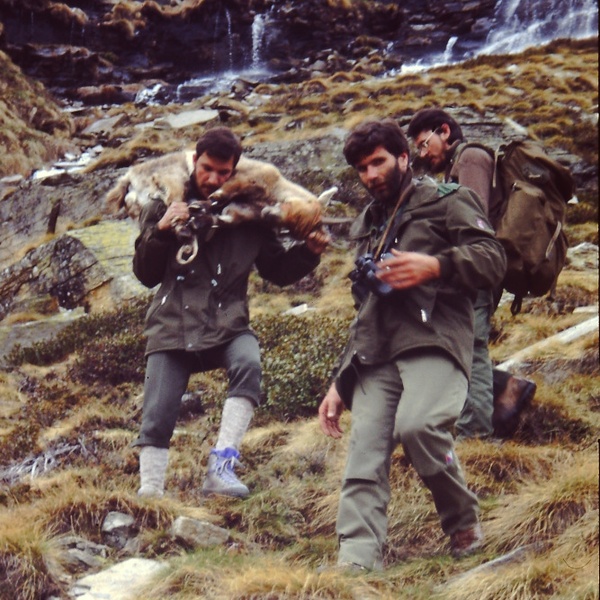

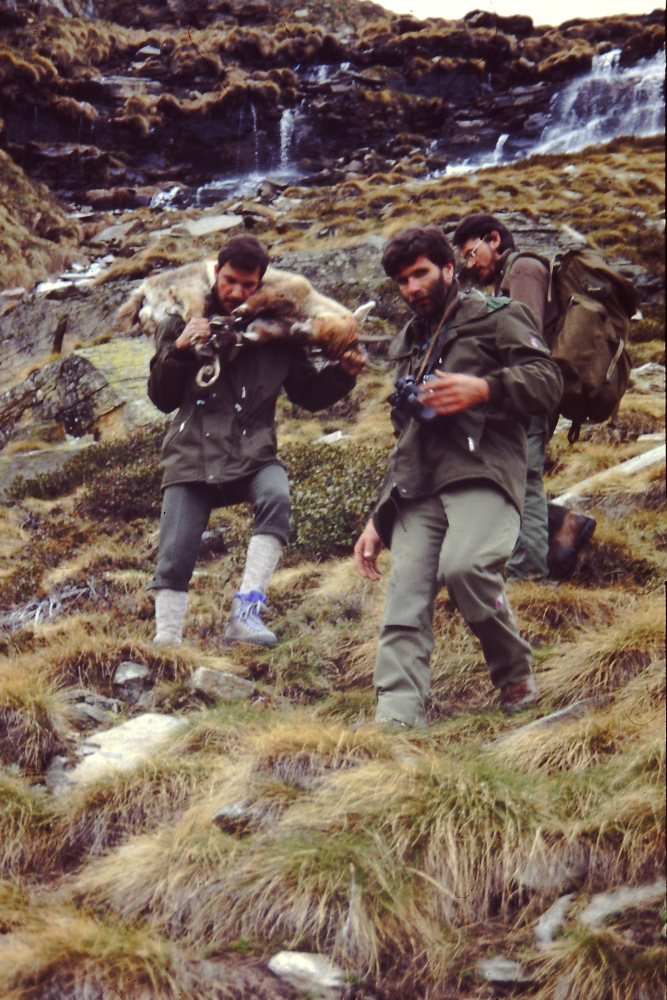

«Senza dubbio la reintroduzione dello stambecco per il tipo di lavoro che ha richiesto e per la ricaduta positiva che ha avuto sul territorio. Il prelievo dei primi 6 capi in Valle dell’Orco avvenne in maniera semplice perché quell’inverno era iniziato con condizioni molto secche. Poi, durante il trasferimento verso la Val Troncea, iniziò a nevicare copiosamente. All’epoca gli anestetici richiedevano tempi lunghi prima che gli animali riprendessero completamente le loro funzionalità; fu quindi necessario stabulare gli stambecchi per un paio di giorni, e intanto la neve in val Troncea continuava a scendere. Il giorno prescelto per la liberazione degli ungulati, trasportammo in quota delle balle di fieno in una zona sicura dove potessero trascorrere i primi giorni nel nuovo ambiente, ma lo spessore della neve non avrebbe consentito loro di arrivarci agevolmente. Così iniziammo a scavare una vera e propria trincea per battere una traccia che gli stambecchi seguirono per raggiungere la zona di svernamento. A fine giornata ci comunicarono da valle che la motoslitta aveva avuto un’avaria e ci toccò rientrare a piedi sprofondando nella neve alta per svariati chilometri… Fu un progetto impegnativo che arricchì le nostre valli – e non solo – di una presenza faunistica molto importante e significativa: dei 12 stambecchi introdotti nelle due sessioni, solo uno fu ritrovato morto qualche tempo dopo la reintroduzione e ora la popolazione della Val Troncea si è allargata fino a congiungersi con quelle del Queyras e del Monviso».

Come sono cambiati gli equilibri ecologici in Val Troncea negli anni in cui sei stato in servizio?

«Abbiamo lavorato moltissimo sul pastoralismo in collaborazione col Dipartimento Agroselviter dell’Università di Torino per razionalizzare la distribuzione del bestiame e definire carichi e gestione in alcune aree sensibili. Inoltre nell’Area di particolare pregio naturalistico di Vallonetto-Banchetta, definita dal corrispondente Piano Naturalistico del Parco, è stato vietato il pascolo dei domestici dove storicamente salivano greggi ovine, per favorire la libera frequentazione dei selvatici. Per quanto riguarda la biodiversità, devo premettere che la Val Troncea è un laboratorio ecologico perfetto perché presenta una concentrazione di habitat e di specie straordinaria in uno spazio piuttosto limitato che dai 1600 metri di quota del fondovalle conduce ai 3000 metri e oltre delle creste che la contornano. Nel corso degli anni abbiamo osservato un miglioramento della qualità ambientale del territorio, favorita dalle misure di tutela. Oggi, però, questi risultati rischiano di essere vanificati dagli effetti fortemente impattanti del cambiamento climatico che nei territori di montagna sono molto accelerati e si osservano in maniera ancora più forte e preoccupante. È una grave emergenza su cui si cerca di raccogliere dati collaborando da oltre un decennio con il Dipartimento DBios dell’Università di Torino e partecipando ai progetti Alcotra con cui si mettono in rete le esperienze a livello transfrontaliero».

Qual è l’aspetto del lavoro che ti ha dato maggiori soddisfazioni?

«Fin dall’inizio ho cercato di lavorare con i giovani. Penso di aver aiutato diverse generazioni di ricercatori che si sono affacciati sulla nostra valle per un tirocinio o per scrivere una tesi di laurea e poi in alcuni casi hanno proseguito la loro carriera all’interno delle università. E poi le attività didattiche con le scolaresche che erano una prerogativa dei guardiaparco finché non sono state affidate alle guide escursionistiche ambientali. Negli anni più recenti, con il ricambio generazionale che ha portato all’assunzione di nuovi guardiaparco per sostituire quelli andati in pensione, è stato molto interessante trasmettere un po’ delle mie conoscenze pratiche e la mia esperienza alla nuova leva di ragazze e ragazzi estremamente preparati che hanno scelto questa carriera. Da quando è avvenuto l’accorpamento nelle Aree Protette delle Alpi Cozie, le opportunità di scambio e confronto tra colleghi è aumentato pur nella difficoltà di unire realtà anche profondamente diverse. Infine, mi sono sempre interessato alla dimensione culturale dei territori all’interno dei parchi perché la storia delle comunità umane e della natura sono indissolubilmente fuse insieme in ciò che chiamiamo paesaggio».

Qual è il tuo più grande rammarico?

«La sensazione che il lavoro svolto non sia stato sufficiente per convincere gli amministratori locali sul valore, anche turistico, di un’Area protetta. Si parla spesso di ampliare l’offerta e di investire sulle infrastrutture in montagna, ma a mio avviso le proposte che funzionano meglio, anche in prospettiva futura, sono quelle che rendono davvero unico un territorio, cioè la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. Le piste da sci, i percorsi di downhill, le seconde case, ecc. sono una forma di omologazione perché si assomigliano in tutto il mondo e prima o poi passano di moda o non sono più sostenibili per le mutate condizioni climatiche e ambientali. La commistione di bellezze naturali, tradizioni e storia locale che c’è in Val Troncea come sugli altri territori gestiti dal nostro Ente rappresenta un valore importante, che adeguatamente valorizzato potrebbe essere la vera, più rilevante e duratura risorsa per questi territori».

Potrebbe interessarti anche...

- shopping_cart Lo Stambecco in Val Troncea e Val Germanasca

- shopping_cart Il ritorno dello Stambecco in val Chisone e val Troncea

- campaign Valentina Mangini: 35 anni da guardiaparco tra rigore e fantasia

- campaign Dalla passione per la natura a una vita da guardiaparco

- campaign Il cambiamento climatico spinge gli uccelli più in alto

- campaign Val Troncea: inanellata la 48esima specie di avifauna

- shopping_cart Usseaux- Pragelato- Sestriere. Immagini e storia attraverso le cartoline d'epoca.

- campaign Maya ha conseguito il brevetto di cane antiveleno

- campaign Migranti internazionali in Valle di Susa

- campaign Il divieto fondante dei parchi: la caccia

Ente Parchi Alpi Cozie

Ente Parchi Alpi Cozie