Valentina Mangini: 35 anni da guardiaparco tra rigore e fantasia

26 Novembre 2025«Tornavo a casa cotta, ma felice. Il lavoro era faticoso, a causa dei turni e dello stare all’aria aperta con qualsiasi condizione climatica, però le soddisfazioni sono state tante».

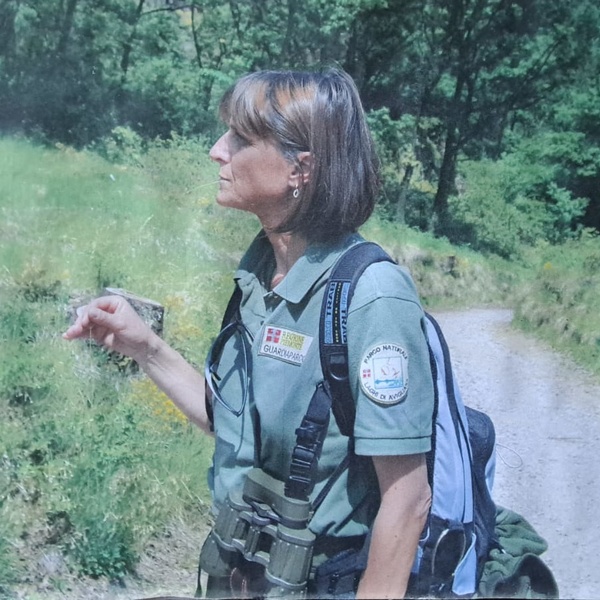

Dal 1 ottobre 2025 è andata in pensione Valentina Mangini, guardiaparco presso il Parco Naturale dei Laghi di Avigliana dal 1991. Per non cadere nella malinconia di chi pensa che un altro pezzo di storia se ne va, proviamo a valorizzare il patrimonio di esperienze e conoscenze che Valentina ha lasciato all’Ente parco dopo quasi 35 anni di onorato servizio. Oltretutto parliamo di una persona portatrice di uno sguardo trasversale – e quindi originale – sulla dimensione lavorativa, di una donna determinata ma sensibile, che ha saputo coniugare importanti competenze naturalistiche con un approccio creativo e artistico. Valentina infatti è stata anche autrice delle foto e delle tavole che hanno animato il calendario delle Aree Protette delle Alpi Cozie fin dal 2014.

Innanzitutto, come sei diventata guardiaparco?

«Ho iniziato a frequentare l’ambiente naturale della Val di Susa, dove sono cresciuta, fin da bambina. Mia mamma era appassionata di erbe spontanee e assidua bulaiera (cercatrice di funghi), mentre mio papà era cacciatore. Ricordo perfettamente quando veniva a trovarlo a casa il guardiacaccia e le chiacchierate sui vari animali e sulle loro abitudini. Pensavo che da grande sarei diventata agente faunistico finché nel 1990 passai il concorso per diventare guardiaparco nella Riserva naturale di Crava-Morozzo, oggi gestita dalle Aree Protette delle Alpi Marittime. Mi ero iscritta alla Facoltà di Scienze Naturali all’Università, ma l’esperienza che potevo maturare grazie al lavoro sul campo mi spinse ad abbandonare gli studi. Dopo meno di due anni, ebbi la possibilità di spostarmi più vicino a casa, nel Parco Naturale dei Laghi di Avigliana. Ammetto che ero più orientata verso gli ambienti di montagna, ma in fin dei conti il mio destino era l’acqua».

Da un punto di vista ecologico quali sono stati i tuoi principali interessi?

«A Crava-Morozzo avevo imparato a conoscere molto bene l’avifauna, poi ad Avigliana mi sono appassionata in maniera particolare della palude. È un ambiente estremamente vario dal punto di vista delle specie animali e vegetali, che cambia moltissimo in base alle stagioni ma anche alle ore del giorno grazie alle oscillazioni dell’acqua e alle variazioni di umidità con la nebbia che modifica la forma del paesaggio per poi dileguarsi rapidamente. Inizia a pullulare di vita già a febbraio non appena il clima diventa leggermente più mite, grazie all’interazione unica tra specie a partire dai pesci e dagli anfibi, passando da insetti, zanzare e libellule, fino agli uccelli. Non bisogna dimenticare i mammiferi tra cui cinghiali e caprioli; questi ultimi sono diventati meno numerosi un po’ perché è tornato il lupo che si affaccia su questi ambienti di tanto in tanto e un po’ per la presenza sempre più invadente di cani da compagnia che non vengono tenuti al guinzaglio. Numerosi sono stati anche i passaggi di uccelli rari come un fenicottero che venne a ripararsi qui durante una tempesta molto violenta».

Come sono cambiati negli anni gli ambienti nel Parco dei Laghi di Avigliana?

«La zona collinare ci ha riservato delle belle sorprese con la scoperta di alcuni fiori rari come la Pulsatilla montana. E poi ci sono i laghi che trasmettono un fascino particolare. All’inizio, d’inverno, regalavano scorci stupendi quando ancora ghiacciavano, ma questo purtroppo è un fenomeno che non si verifica più da tanti anni. Nel corso del tempo ho osservato una netta avanzata del bosco, sia in collina ma soprattutto in palude, dove ha chiuso certi ambienti molto interessanti; al contempo mi sono occupata di piante esotiche anch’esse in grande espansione. L’aspetto che negli ultimi anni mi ha regalato più gioia è stata la scoperta della Emys orbicularis, la testuggine palustre autoctona, di cui il Parco di Avigliana ospita la popolazione più occidentale d’Italia. Un avvenimento che mi ha aiutato a capire come anche un territorio così piccolo può ospitare un patrimonio di biodiversità da proteggere in tutti i modi».

Passando all’altro aspetto principale del lavoro da guardiaparco, come è cambiata la vigilanza?

«All’inizio si trattava principalmente di contrasto al bracconaggio, soprattutto nelle zone boschive e in palude. All’epoca bisognava pattugliare attentamente i confini del Parco per evitare che certi cacciatori li varcassero impunemente. Ma era anche diffusa l’abitudine di posizionare lacci, trappole e tagliole. Oggi è un problema che riguarda quasi esclusivamente i pescatori di frodo sul lago, in compenso il lavoro di vigilanza deve focalizzarsi sulle problematiche create dall’intensa attività turistica. Ormai la frequentazione del Parco è distribuita lungo l’intero arco dell’anno da parte di persone sempre nuove e indisciplinate a cui occorre spiegare anche le norme più basilari che bisogna rispettare in un parco. Sembra incredibile, ma una regola semplice come il divieto di abbandonare i rifiuti, ancora non viene rispettata da tante persone!»

In aggiunta a tutto ciò, hai saputo sviluppare anche una vena artistica. Come ti sei lanciata nel progetto del calendario dei Parchi Alpi Cozie?

«Con la nascita dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie il Parco Naturale dei Laghi di Avigliana fu accorpato con l’Orsiera Rocciavré che da anni pubblicava un calendario curato dai guardiaparco e in particolare da Elio Giuliano che mi propose di collaborare. All’epoca mi occupavo maggiormente di fotografia, avendo realizzato alcune mostre sulla Palude dei Mareschi e sui Laghi di Avigliana ghiacciati. Ma dopo qualche edizione più fotografica, decidemmo di illustrare il calendario esclusivamente con le tavole dipinte a mano per renderlo più originale e autentico. Ogni anno si decideva un tema e ci si documentava a lungo prima ancora di iniziare a dipingere. Il mio preferito rimane quello sui funghi perché mi ha richiesto un grande impegno per conoscere in profondità un mondo meraviglioso, la cui bellezza estetica è il risultato di una complessità di relazioni simbiontiche che consentono a ciascun individuo di spuntare all’interno di habitat molto specifici. L’edizione del 2026, invece, è incentrata sulle buone norme che i turisti dovrebbero adottare all’interno di un parco. Qualcuno che lo ha sfogliato si è lamentato un po’ perché le regole non godono mai di grande successo. Ma dopo 35 anni come guardiaparco, penso che sia sempre più importante ricordarle e ribadirle se vogliamo preservare il patrimonio ecologico delle nostre aree protette».

Potrebbe interessarti anche...

- campaign Biodiversità a rischio: la Emys orbicularis

- campaign 39 anni da guardiaparco. Domenico Rosselli racconta una carriera nella natura

- campaign Vigilanza e prevenzione sulle attività di pesca

- shopping_cart Parco naturale dei Laghi di Avigliana - Un parco di acqua e di cielo

- campaign Maya ha conseguito il brevetto di cane antiveleno

- campaign Il Ministro Pichetto Fratin visita le Aree Protette Alpi Cozie

- campaign Alla ricerca del ghiaccio perduto sui Laghi di Avigliana

- campaign Migranti internazionali in Valle di Susa

- campaign Il divieto fondante dei parchi: la caccia

- campaign Laghi di Avigliana: chiusura passerella

Ente Parchi Alpi Cozie

Ente Parchi Alpi Cozie