L'Anthocharis euphenoides oltre il giallo

25 Settembre 2025

Non è soltanto una questione cromatica legata al colore delle ali di una farfalla, ma la soluzione di un piccolo mistero sulle sue abitudini alimentari. Come sappiamo, in fatto di cibo, i lepidotteri sono molto selettivi perché si nutrono principalmente di specie vegetali molto specifiche, soprattutto nello stadio del bruco. Nel caso dell’Anthocharis euphenoides, conosciuta anche come Aurora provenzale, la specie considerata sua nutrice prediletta potrebbe non essere quella che si credeva finora, almeno in Valle di Susa. Ma procediamo con ordine.

Le farfalle sono tra gli insetti più sensibili ai cambiamenti ambientali e, in Europa, molte specie stanno vivendo un rapido declino. Tra queste c’è anche l’A. Euphenoides, un lepidottero dal caratteristico disegno giallo-arancio sulle ali distribuito in maniera frammentata e localizzata nel nostro paese. La sua presenza è nota soprattutto nell’Appennino centrale, nel Massiccio del Pollino e in alcune vallate alpine occidentali, tra cui l’alta Val di Susa, che rappresenta il limite settentrionale del suo areale italiano.

Un recente studio dal titolo Beyond yellow: host plants of Anthocharis euphenoides in NW Italy condotto dai ricercatori Luca Anselmo, Enrico Caprio e Simona Bonelli del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino ha indagato in profondità l’ecologia di questa specie, con l’obiettivo di chiarire quali siano le piante ospiti utilizzate dalle femmine per deporre le uova. Conoscere questo aspetto è cruciale: le farfalle oligofaghe, come l’A. euphenoides, dipendono infatti da poche specie vegetali per la riproduzione e qualsiasi errore di identificazione può compromettere gli sforzi di conservazione.

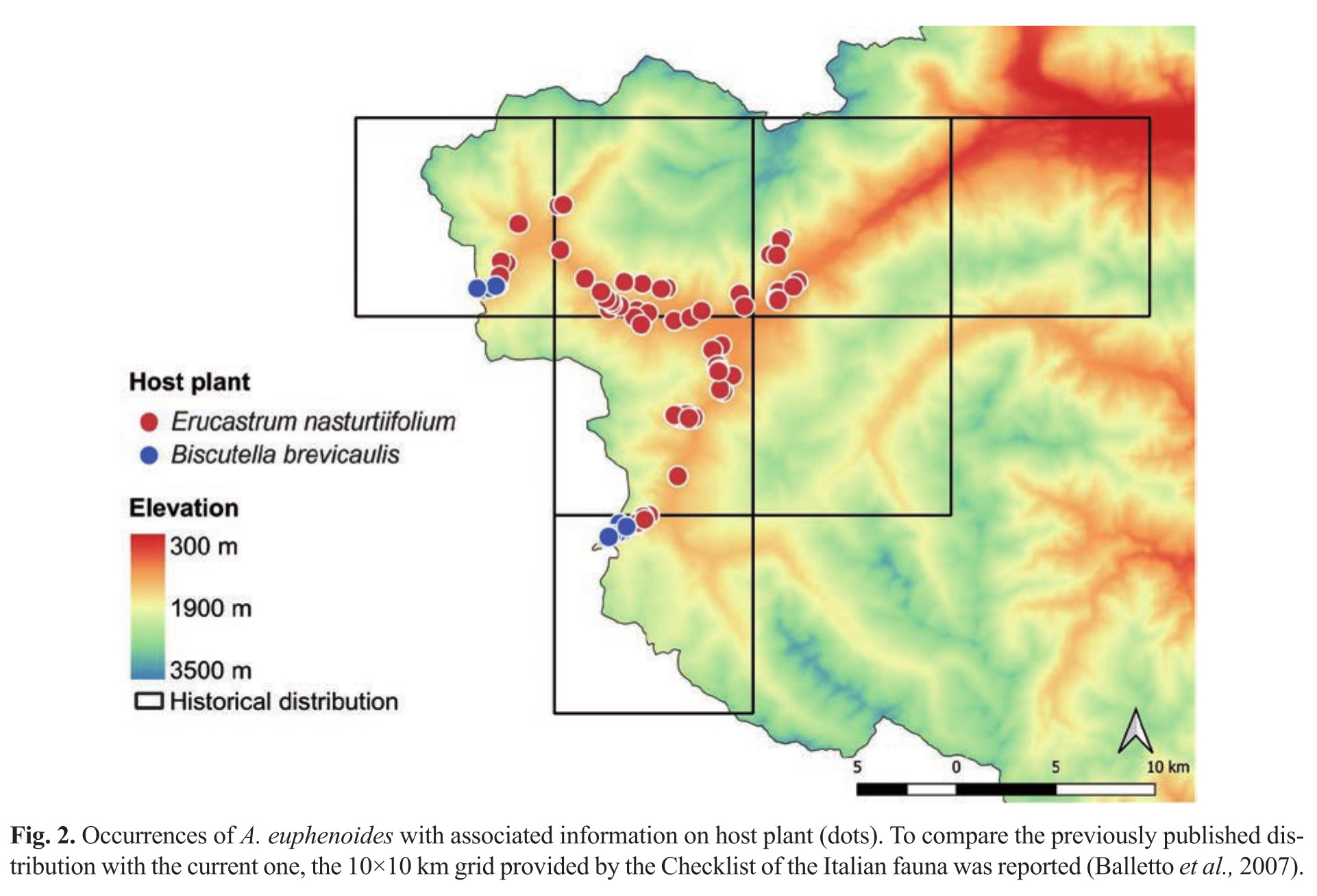

La letteratura storica riportava come pianta principale il Biscutella laevigata, diffuso in gran parte delle Alpi. Eppure, dopo due anni di ricerche sul campo in Val di Susa durante le estati 2023 e 2024, gli studiosi hanno osservato qualcosa di diverso: la farfalla utilizza in prevalenza l’Erucastrum nasturtiifolium, una brassicacea dai fiori gialli finora segnalata come ospite solo in Francia e Spagna. In misura minore è stata riscontrata anche la deposizione su Biscutella brevicaulis, specie tipica delle ghiaie calcaree di alta quota, la cui associazione con l’aurora provenzale non era mai stata documentata prima.

Al contrario, non è mai stato rilevato l’utilizzo del Biscutella laevigata, nonostante la sua abbondanza nei pascoli alpini. Questa discrepanza suggerisce che, in passato, possano esserci stati errori di identificazione botanica, poi replicati per decenni nelle pubblicazioni successive.

Le indagini hanno inoltre rivelato che la specie è in grado di spingersi fino a 2055 metri di quota, circa 300 metri più in alto rispetto a quanto noto. Questo innalzamento potrebbe riflettere un adattamento ai cambiamenti climatici, che spingono molte farfalle alpine verso altitudini maggiori. Nonostante ciò, la distribuzione complessiva in Val di Susa appare in contrazione: in alcune località storicamente note la farfalla non è più presente, probabilmente a causa della riduzione delle popolazioni di piante ospiti, legata all’avanzare del bosco in seguito all’abbandono dei pascoli.

I risultati dello studio offrono indicazioni preziose per la gestione e la conservazione della specie. Mantenere aperti i boschi radi di pino silvestre, preservare la dinamica naturale delle terrazze fluviali e salvaguardare le ghiaie calcaree instabili rappresentano azioni chiave per garantire la sopravvivenza delle piante ospiti e, di conseguenza, dell’Anthocharis euphenoides. Per quanto riguarda i territori gestiti dalle Aree Protette delle Alpi Cozie, l’Aurora provenzale è stata individuata nei siti della Rete Natura 2000 di Les Arnauds e Punta Quattro Sorelle e Pendici del Monte Chaberton, oltre che lungo il greto del fiume Dora a poche centinaia di metri dal confine del Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand. Inoltre la farfalla è presente anche nei siti gestiti da Città Metropolitana di Torino di Oasi Xerotermiche di Oulx – Auberge e Oulx – Amazas.

Questa ricerca dimostra come una conoscenza accurata dell’ecologia di specie rare e localizzate possa rivelare nuove informazioni e ribaltare convinzioni radicate. Un passo fondamentale per la tutela della biodiversità delle Alpi Cozie, dove ogni fiore e ogni farfalla raccontano l’equilibrio delicato tra natura e cambiamento.

L’articolo completo è disponibile qui.

Potrebbe interessarti anche...

- campaign Il cambiamento climatico spinge gli uccelli più in alto

- campaign Il timo serpillo dei Parchi Alpi Cozie su Geo

- campaign Farfalle e cambiamenti climatici: un nuovo articolo scientifico

- emoji_nature Apollo

- shopping_cart Cave e miniere dell'Alta Valle Dora - cahier n°26

- campaign Le migrazioni degli stambecchi e il cambiamento climatico

- campaign Monitorare gli ortotteri: una sperimentazione nei Parchi Alpi Cozie

- campaign Un pungolo per rispettare le norme

- campaign La distribuzione territoriale dei mustelidi in una ricerca

- campaign Progetto zecche: attività di monitoraggio anno 2025

Ricerca

Ricerca