Erbe velenose per il bestiame: una problematica sempre più diffusa

01 Luglio 2025

Il tema dell'alimentazione consapevole sta diventando attuale anche nel mondo animale. Basti pensare che le intossicazioni da piante sono la seconda causa di avvelenamento nei ruminanti da allevamento, dopo i pesticidi. Per questo motivo istituzioni e autorità scientifiche stanno mettendo in campo studi e strumenti al fine di tutelare gli animali e sensibilizzare allevatori e consumatori. Gli erbivori al pascolo come bovini, ovini, caprini ed equini possono incorrere in una serie di patologie anche mortali semplicemente nutrendosi di erba, o meglio di erbacce, cioè specie nocive che contengono sostanze farmacologicamente attive.

Le istituzioni in campo

Per affrontare la problematica, la ASL To3 ha realizzato un progetto di ricerca intitolato "Avvelenamenti accidentali in animali domestici: diagnosticarli per conoscerli" grazie a un finanziamento della Fondazione CRT, con la collaborazione di Regione Piemonte e Aree Protette delle Alpi Cozie e la consulenza di IPLA e Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Lo studio si è focalizzato su un territorio prevalentemente montano in cui pascolano oltre 150mila capi di bestiame tra quelli allevati entro i confini e quelli che arrivano da altre zone per la stagione della monticazione.

«Abbiamo rivolto la nostra attenzione – spiega Alessia Di Blasio, medico veterinario e responsabile scientifico del progetto – sia sulla prevenzione, sia sulla diagnostica di un problema spesso sottostimato proprio per la mancanza di strumenti capaci di fornire analisi attendibili. Questo tipo di avvelenamento viene definito accidentale perché in condizioni normali gli animali sono in grado di riconoscere le erbe nocive e di evitarne il consumo; proprio per questo motivo è difficile per il pastore individuare le cause dell'intossicazione».

La ricerca, iniziata nel 2020, ha subìto una serie di ritardi provocati dalla pandemia da Covid-19 e dalla diffusione in Piemonte della Peste Suina Africana, ma si è conclusa a dicembre 2024 con un convegno di restituzione dei risultati. L'estate in corso sarà quindi un importante banco di prova per valutare l'efficacia sul campo del lavoro svolto.

L'indagine scientifica

«Abbiamo iniziato – prosegue Di Blasio – con l'identificazione delle specie nocive perché l'assenza di studi di questo genere ci ha richiesto di iniziare letteralmente dalle basi, cioè con un'analisi molto attenta della letteratura scientifica per la scelta delle piante su cui concentrare lo studio. Alla fine abbiamo selezionato un set di 5 generi e 7 specie sulla base della presenza nei nostri pascoli, sul grado di appetibilità da parte del bestiame, su un livello di tossicità medio/alto e su segnalazioni recenti di intossicazione. Si tratta di Aconitum vulparia e Aconitum anthora, Colchicum autumnalis, Conium maculatum, Delphinium spp., Senecio inaequidens e Sorghum halepense che, grazie a un sistema diagnostico basato sulla rilevazione del DNA, ora si possono individuare nell'apparato digerente del bestiame in caso di necroscopia quando si sospetta un avvelenamento accidentale».

I sopralluoghi nei pascoli

Oltre alle attività in laboratorio, ampio spazio è stato dedicato al lavoro sul campo per il riconoscimento delle specie indagate e per studiare le conseguenze del loro consumo sul bestiame.

«Come corpo di vigilanza – spiega Debora Barolin, guardiaparco delle Aree Protette delle Alpi Cozie – nell'estate del 2023 abbiamo partecipato a due sopralluoghi in Val Chisone. In un caso, nel comune di Usseaux, abbiamo osservato la presenza abbondante di colchico in un'area dove le vacche avevano pascolato in maniera intensiva manifestando diffusi sintomi gastrointestinali, mortali per una di esse. All'allevatore si è consigliato di favorire la diluizione ruminale, riducendo la concentrazione della pianta tossica nella dieta del bestiame con una diminuzione dell'orario di pascolamento nelle zone ricche di colchico e un ampliamento dell'area di alimentazione verso terreni con vegetazione più varia. In un secondo caso, nel comune di Pragelato, i bovini avevano consumato piante giovani di Veratrum album manifestando aborti spontanei, ritenzione placentare e zoppia negli individui più giovani. Si tratta di una pianta che comunemente gli animali evitano e che quindi non è stata inserita nel set di specie indagate da progetto. Ma in quella situazione la siccità ha ridotto la disponibilità di altre erbe costringendo le vacche a nutrirsi del veratro».

«Un caso molto curioso – aggiunge Di Blasio – è quello che si è presentato il 31 maggio 2024 a Balboutet, comune di Usseaux, dove si è verificato un sospetto avvelenamento da colchico su 3 manzette di cui 2 sono decedute. Si trattava di animali molto giovani, al primo pascolo, liberate in un prato senza la guida di una vacca adulta che è effettivamente in grado di istruirle sulla dieta corretta da seguire. La successiva analisi in laboratorio ha confermato l'ipotesi rilevando la presenza di Colchicum autumnalis nel rumine dei capi».

Le azioni di prevenzione

Se la diagnostica è fondamentale per individuare e misurare la problematica, molto importante è anche la prevenzione per ridurre le conseguenze negative degli avvelenamenti sul bestiame. Anche questo è un aspetto su cui si è focalizzato il progetto in un contesto dove la diffusione di erbe tossiche appare in crescita a causa del riscaldamento climatico e della sempre più ridotta cura del territorio.

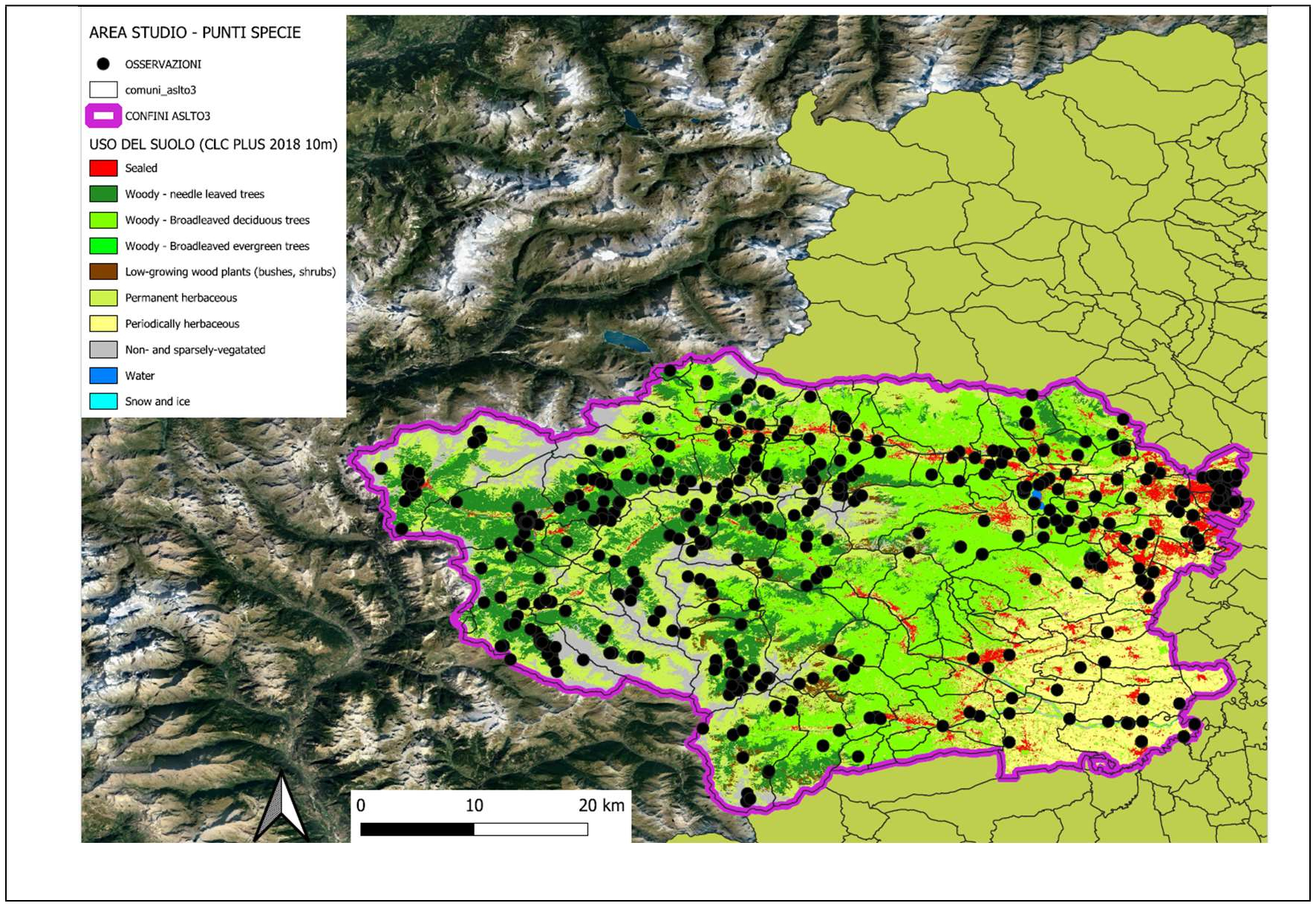

«Con la consulenza di IPLA – afferma Guido Teppa, guardiaparco dei Parchi delle Alpi Cozie – abbiamo avviato un progetto per mappare la presenza di specie velenose nei territori di competenza della ASL To3. Da un lato abbiamo consultato le banche dati regionali per estrarre le segnalazioni di queste piante già inserite negli elenchi e frutto di pregresse conoscenze, dall'altro abbiamo iniziato un lavoro di ampliamento del data base tramite lo strumento della citizen science creando una pagina sulla piattaforma iNaturalist che tutte le persone interessate possono consultare e aggiornare con nuove segnalazioni di presenza delle specie target sul territorio. Abbiamo già superato le 550 segnalazioni utili alla redazione di una mappa in grado di mostrare le aree maggiormente pericolose per il bestiame. In più, sul sito internet della Regione Piemonte abbiamo creato una pagina dove si possono scaricare le schede relative a ciascuna delle sette specie velenose con l'obiettivo di fornire informazioni scientifiche, descrizioni sulla sintomatologia che possono manifestare gli animali avvelenati e consigli pratici per limitarne la diffusione nei pascoli. Infine è stata realizzata una brochure più sintetica per aiutare soprattutto i pastori a riconoscere la problematica e a contattare il personale adatto per trovare soluzioni».

«L'obiettivo ultimo del progetto – conclude Di Biasio – è la sensibilizzazione degli allevatori, ma il lavoro è rivolto a tutte quelle figure intermedie che possono partecipare a ridurre l'entità del problema. Mi riferisco ai guardiaparco, ai veterinari ASL, a tecnici e dottori agronomi e forestali, a docenti e ricercatori dell'Università; insomma a tutte quelle persone in grado di diffondere ciò che abbiamo realizzato. La sensazione è che la problematica sia in crescita per l'azione congiunta dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti nella gestione dei pascoli. L'aumento delle temperature e i prolungati periodi di siccità tendono a favorire le specie velenose che risultano più resistenti a questi fenomeni. Al contempo, gli allevatori non hanno più l'abitudine e la possibilità di curare i prati e gli alpeggi con attenzione. Un tempo, chi conduceva il bestiame al pascolo trascorreva la giornata dietro ai capi con una zappa in mano per rimuovere le erbacce. Oggi sarebbe necessario rivolgersi a un professionista per la realizzazione di un piano di pascolo in grado di rendere più razionale lo sfruttamento della risorsa foraggera, migliorando nel tempo il pascolo stesso, ma si tratta di un investimento che molti non vogliono affrontare, nonostante gli innegabili benefici che potrebbe procurare. Infine, in caso di sospetti avvelenamenti, rimane lo strumento diagnostico che l'Istituto Zooprofilattico può effettuare su richiesta del veterinario libero professionista o dell'ASL competente sul territorio e che può risultare estremamente utile per evitare ulteriori danni sul bestiame».

Potrebbe interessarti anche...

- campaign Gocce di cambiamento nei Parchi Alpi Cozie

- book Produttori Parco Gran Bosco di Salbertrand

- campaign Avvelenamenti accidentali da piante tossiche in animali domestici: un progetto per diagnosticarli e gestirli

- campaign Specie vegetali velenose e animali al pascolo

- book Prodotti

- book Produttori

- book Carne, razze autoctone

- book Produttori Parco naturale Orsiera Rocciavrè

- book Produttori Parco naturale Val Troncea

- book test-carlo

Ricerca

Ricerca