Le ricadute del traffico veicolare sull'Assietta

31 Luglio 2025Anche durante l’estate 2025 è in corso un’attività di monitoraggio per misurare gli impatti della frequentazione turistica su flora e fauna di montagna. Dopo una prima fase a carattere sperimentale effettuata nel 2024, il lavoro prosegue all’interno del Progetto Interreg BiodivTourAlps lungo la Strada Provinciale 173 dell’Assietta dove in estate si concentra un’intensa presenza antropica su un ambiente fragile d’alta quota.

Le tipologie di impatto misurate

La scelta degli aspetti più significativi su cui concentrare i monitoraggi è stata condivisa con gli altri enti parco che partecipano al progetto per ottenere risultati confrontabili a partire da problematiche diverse che vengono rilevate in ciascuna delle aree protette. In particolare, lungo la strada dell’Assietta si è deciso di focalizzare l’attenzione sull’impatto generato dal traffico veicolare che in certe giornate raggiunge livelli considerevoli.

Innanzitutto si procede con il conteggio dei mezzi che circolano sulla SP 173 installando, a Pian dell’Alpe e al Col Basset, due rilevatori capaci di contare il passaggio di veicoli e di suddividerli tra autovetture, motocicli e biciclette. In secondo luogo si analizza la qualità dell’aria misurando la concentrazione di polveri sollevate dal passaggio di mezzi e la presenza di sostanze inquinanti provenienti dalla combustione dei motori e dall’usura delle componenti meccaniche. Infine si effettuano regolari monitoraggi dell’avifauna e delle marmotte per valutare la correlazione tra presenza di fauna e frequentazione antropica. Una parte di dati è stata raccolta nell’estate 2024, mentre la componente più rilevante del lavoro è in svolgimento in questi mesi. Un’ultima porzione di studio verrà effettuata nei mesi invernali all’interno dei siti della Rete Natura 2000 della Val Thuras e della Valle della Ripa per valutare l’impatto dell’eliski sulle popolazioni di gallo forcello e pernice bianca.

L’impatto del traffico veicolare: le tecniche di rilevamento

L’aspetto più particolare legato all’impatto delle attività antropiche sugli ambienti lungo la strada dell’Assietta è la presenza di traffico veicolare ad alta quota (tra i 2100 e i 2500 metri). Durante l’estate 2024, nel periodo dal 25 luglio al 31 ottobre i rilevatori hanno registrato il passaggio di 19002 mezzi a Pian dell’Alpe e 18019 presso il Col Basset di cui 38% autovetture, 43% motocicli e 19% biciclette. Significa una media di oltre 180 passaggi al giorno con un picco di 640 il 28 luglio.

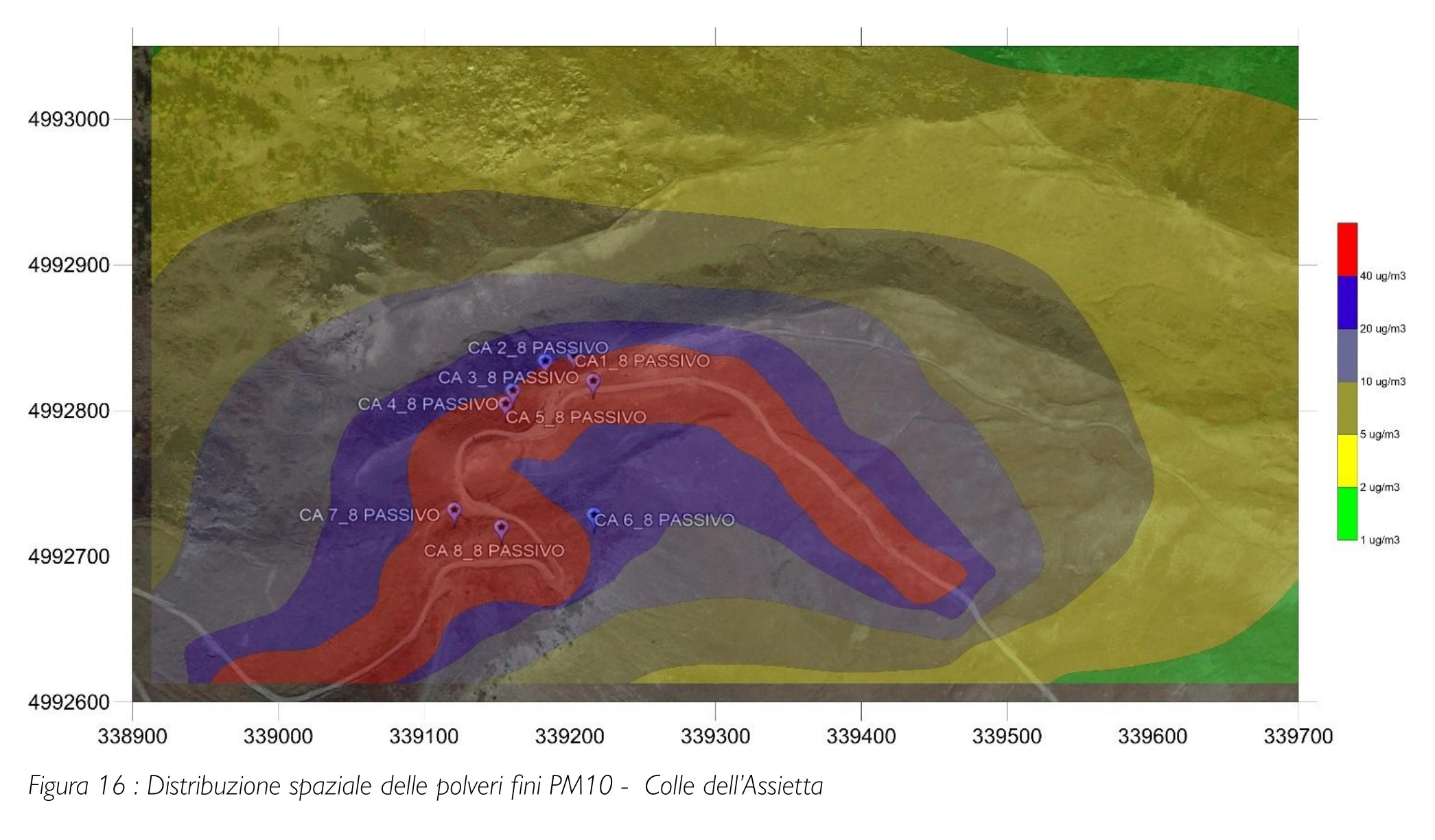

«Il tipo di effetto che abbiamo cercato di analizzare – esordisce Gabriella Fasciani, della società Jera Consulting a cui l’Ente Parco ha affidato il monitoraggio – riguarda il sollevamento di polveri provocato dal passaggio di veicoli lungo i 36 chilometri di strada sterrata. L’ipotesi è che, oltre alle emissioni di sostanze generate dai motori e alle particelle provenienti dal consumo delle pastiglie dei freni, dall’usura dei pneumatici e da componenti di carrozzeria, ogni mezzo smuove il sedime stradale che tenderà poi a depositarsi sui terreni e sui prati circostanti provocando un ostacolo al processo di fotosintesi delle foglie e rallentando lo sviluppo della vegetazione. L’obiettivo è misurare il fenomeno con le complessità offerte dal tipo di ambiente in cui ci troviamo a lavorare perché gli strumenti che vengono comunemente utilizzati nelle città richiedono energia elettrica, non disponibile nell’area dell’Assietta. Abbiamo quindi disposto una serie di deposimetri lungo la strada per raccogliere i sedimenti e di rilevatori passivi per misurare la concentrazione di ossidi di azoto (NOx), oltre a una stazione meteo ad hoc per avere informazioni localizzate su temperature, precipitazioni e vento, determinanti nell’analisi dei dati».

L’impatto del traffico veicolare: i dati del 2024

«Le rilevazioni effettuate nel 2024 – prosegue Fasciani – purtroppo non hanno fornito esiti attendibili in relazione alle polveri a causa delle precipitazioni molto abbondanti che hanno caratterizzato l’inizio dell’autunno, provocando un’eccessiva diluizione nei deposimetri. Abbiamo ottenuto comunque una serie di stime basandoci su un algoritmo utilizzato nei cantieri per calcolare il risollevamento delle polveri in base alle classi di peso dei mezzi. Si tratta di un sistema validato a livello scientifico che fornisce un risultato piuttosto elevato, soprattutto per le polveri sottili PM10, in considerazione dell’ambiente. Tuttavia, l’analisi granulometrica dei sedimenti dimostra che si tratta principalmente di sostanze chimiche associabili alle componenti del suolo naturale che potrebbero, a loro volta, veicolare residui della combustione e in particolare idrocarburi policiclici aromatici (IPA) adesi in forma di particolato. Per trarre delle conclusioni, però, occorrerà attendere i risultati dei campionamenti in corso nell’estate 2025 con la speranza che forniscano dati più robusti rispetto all’anno scorso».

Potrebbe interessarti anche...

- campaign Un pungolo per rispettare le norme

- campaign Strada Assietta: chiusura invernale

- campaign Monitorare gli ortotteri: una sperimentazione nei Parchi Alpi Cozie

- campaign Il cambiamento climatico spinge gli uccelli più in alto

- campaign Due giorni di confronto sulla gestione della risorsa acqua

- campaign La distribuzione territoriale dei mustelidi in una ricerca

- campaign Il lupo sulle Alpi: nuovi dati dal monitoraggio 2023–2024

- tactic Alcotra BiodivTourAlps

- tactic Il progetto Aree protette delle Alpi Cozie su iNaturalist

- tactic MonITRing

Ricerca

Ricerca