Les conséquences du trafic véhiculaire sur l'Assietta

31 juillet 2025même pendant l'été 2025, une activité de surveillance est en cours pour mesurer les impacts de la fréquentation touristique sur la flore et la faune de montagne. Après une première phase expérimentale réalisée en 2024, le travail se poursuit dans le cadre du projet Interreg BiodivTourAlps le long de la route provinciale 173 de l'Assietta, où en été se concentre une intense présence anthropique sur un environnement fragile de haute altitude.

Les types d'impact mesurés

Le choix des aspects les plus significatifs sur lesquels concentrer les surveillances a été partagé avec les autres entités de parc participant au projet afin d'obtenir des résultats comparables à partir de problématiques différentes relevées dans chacune des zones protégées. En particulier, le long de la route de l’Assietta, il a été décidé de focaliser l’attention sur l’impact généré par le trafic routier, qui atteint, certains jours, des niveaux considérables.

Tout d’abord, le comptage des véhicules circulant sur la SP 173 est effectué en installant, à Pian dell'Alpe et au Col Basset, deux détecteurs capables de comptabiliser le passage de véhicules et de les classer en voitures, motos et vélos. Deuxièmement, la qualité de l'air est analysée en mesurant la concentration des particules soulevées par le passage des véhicules et la présence de substances polluantes provenant de la combustion des moteurs et de l'usure des composants mécaniques. Enfin, des surveillances régulières de l'avifaune et des marmottes sont réalisées pour évaluer la corrélation entre la présence de la faune et la fréquentation anthropique. Une partie des données a été collectée durant l'été 2024, tandis que la composante la plus pertinente du travail est en cours ces mois-ci. Une dernière portion d'étude sera effectuée durant les mois d'hiver au sein des sites du réseau Natura 2000 de la Val Thuras et de la Vallée de la Ripa pour évaluer l'impact de l'heliski sur les populations de tétras lyres et de perdrix blanche.

L'impact du trafic routier : les techniques de mesure

L’aspect le plus particulier lié à l’impact des activités anthropiques sur les environnements le long de la route de l’Assietta est la présence d’un trafic routier à haute altitude (entre 2100 et 2500 mètres). Pendant l'été 2024, du 25 juillet au 31 octobre, les détecteurs ont enregistré le passage de 19002 véhicules à Pian dell'Alpe et 18019 au Col Basset, dont 38 % de voitures, 43 % de motos et 19 % de vélos. Cela signifie une moyenne de plus de 180 passages par jour avec un pic de 640 le 28 juillet.

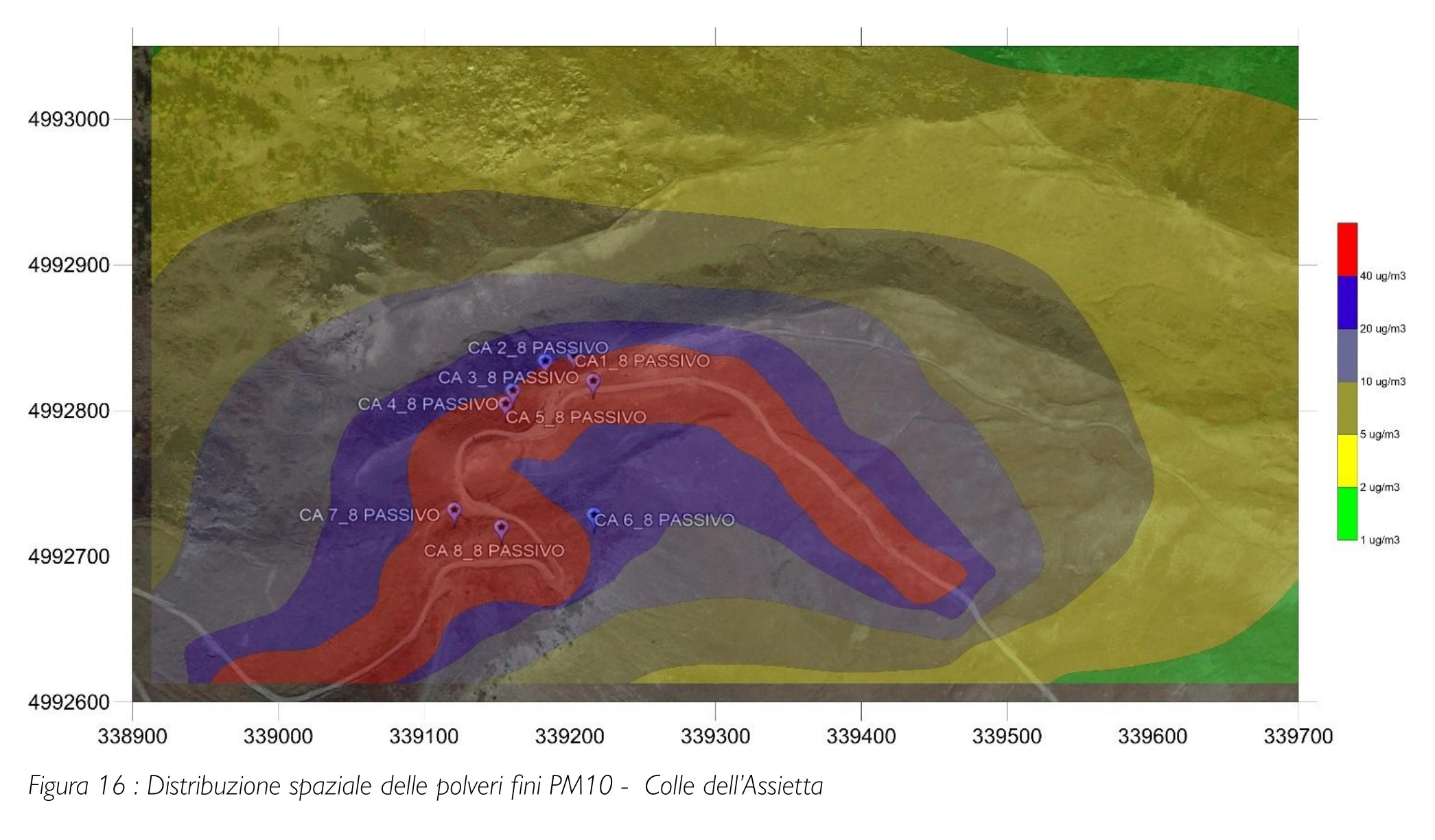

« Le type d'effet que nous avons cherché à analyser – commence Gabriella Fasciani, de la société Jera Consulting à qui l'Entité parc a confié la surveillance – concerne le soulèvement de poussières provoqué par le passage de véhicules le long des 36 kilomètres de route non pavée. L’hypothèse est que, outre les émissions de substances générées par les moteurs et les particules issues de l'usure des plaquettes de frein, de l’usure des pneus et des composants de carrosserie, chaque véhicule soulève le sol de la route qui tendra ensuite à se déposer sur les terres et les prairies environnantes, provoquant un obstacle au processus de photosynthèse des feuilles et ralentissant le développement de la végétation. L’objectif est de mesurer le phénomène avec les complexités offertes par le type d'environnement dans lequel nous travaillons, car les outils habituellement utilisés dans les villes nécessitent de l'énergie électrique, non disponible dans la zone de l'Assietta. Nous avons donc disposé une série de dépôts le long de la route pour recueillir les sédiments et des détecteurs passifs pour mesurer la concentration des oxydes d'azote (NOx), ainsi qu’une station météo ad hoc pour obtenir des informations localisées sur les températures, les précipitations et le vent, qui sont déterminants dans l’analyse des données. »

L'impact du trafic routier : les données de 2024

« Les relevés effectués en 2024 – poursuit Fasciani – n'ont malheureusement pas fourni de résultats fiables concernant les poussières en raison des précipitations très abondantes qui ont caractérisé le début de l'automne, provoquant une dilution excessive dans les dépôts. Nous avons tout de même obtenu une série d'estimations en nous basant sur un algorithme utilisé dans les chantiers pour calculer le soulèvement des poussières en fonction des classes de poids des véhicules. Il s'agit d'un système validé scientifiquement qui fournit un résultat relativement élevé, surtout pour les particules fines PM10, compte tenu de l'environnement. Cependant, l'analyse granulométrique des sédiments montre qu'il s'agit principalement de substances chimiques associables aux composants du sol naturel qui pourraient, à leur tour, véhiculer des résidus de combustion et en particulier des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) adhérant sous forme de particules. Pour tirer des conclusions, toutefois, il faudra attendre les résultats des échantillonnages en cours durant l'été 2025, dans l'espoir qu'ils fournissent des données plus robustes par rapport à l'année dernière. »

Vous aimerez aussi...

- campaign Un pungolo pour respecter les normes

- campaign Strada Assietta: chiusura invernale

- campaign Monitorare gli ortotteri: una sperimentazione nei Parchi Alpi Cozie

- campaign Le changement climatique pousse les oiseaux plus haut.

- campaign Deux jours de réflexion sur la gestion de la ressource en eau

- campaign La distribution territoriale des mustélidés dans une recherche

- campaign Le loup dans les Alpes : nouvelles données du suivi 2023–2024

- tactic Alcotra BiodivTourAlps

- tactic Le projet Zones protégées des Alpes Cozie sur iNaturalist

- tactic MonITRing

Recherche

Recherche